〇そもそも「特定都市河川浸水被害対策法」とは

特定都市河川浸水被害対策法の第一条(目的)から、法の目的を見てみましょう!

(目的)

第一条この法律は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展又は当該河川が接続する河川の状況若しくは当該都市部を流れる河川の周辺の地形その他の自然的条件の特殊性により困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するため、当該河川及び地域をそれぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域として指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

簡単に言うと、浸水被害を軽減するためには、河川の幅を広げる対策が効果的だけど、既に建物がいっぱい建っている市街地の中にある河川は、河川の幅を広げる整備が難しいので、行政も民間(国民)も河川に流れ出る雨水を少なくする(一気に流れ出ないようにする)ように対策しましょう!浸水被害の防止、軽減を図ることで、国民の命や財産を守りましょう!といった目的規定です。

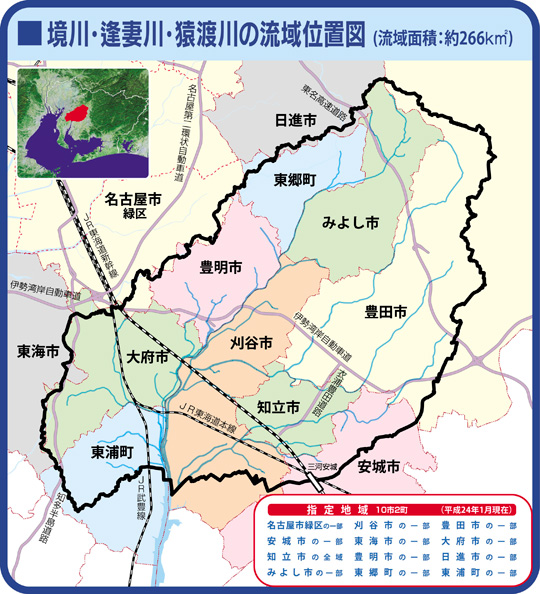

〇愛知県の特定都市河川流域

愛知県では、新川・境川・逢妻川・猿渡川が特定都市河川に指定されています。

ざっくりとした特定都市河川流域は次のとおりです。

| 新川流域 | 境川・逢妻川・猿渡川流域 |

| 名古屋市(北区/西区/中川区/港区)/一宮市/春日井市/犬山市/江南市/小牧市/稲沢市/岩倉市/清須市/北名古屋市/あま市/豊山町/大口町/扶桑町/大治町 ※北名古屋市は全域対象、他市町は一部のみ対象。 | 名古屋市緑区/刈谷市/豊田市/安城市/東海市/大府市/知立市/豊明市/日進市/みよし市/東郷町/東浦町 ※知立市は全域対象、他市町は一部のみ対象。 |

また、詳細の特定都市河川流域は関係市町村への問い合わせるほか「マップあいち」でも確認することができます。

〇行政ではない私たちには何が関係するの?

特定都市河川に指定された河川の流域内で一定の条件に該当し、かつ雨水が浸透しやすい土地を浸透しにくい土地に形状変更することを『雨水浸透阻害行為』といい、雨水浸透阻害行為をする場合、現況の土地よりも雨水が流出しないよう対策を講じる義務があります。(※流域とは、降った雨が最終的にその河川へ流れ出る区域、範囲を意味します。)

よくある例としては、田畑を宅地や工場、駐車場にする行為や、砂利駐車場をアスファルト駐車場にする行為があげられます。

雨水浸透阻害行為をする場合には、許可を得る必要があります。

許可申請が必要なケースは詳細ページをご確認ください。

〇新川流域において許可申請が必要なケースはこちら

〇境川、逢妻川、猿渡川流域において許可申請が必要なケースはこちら

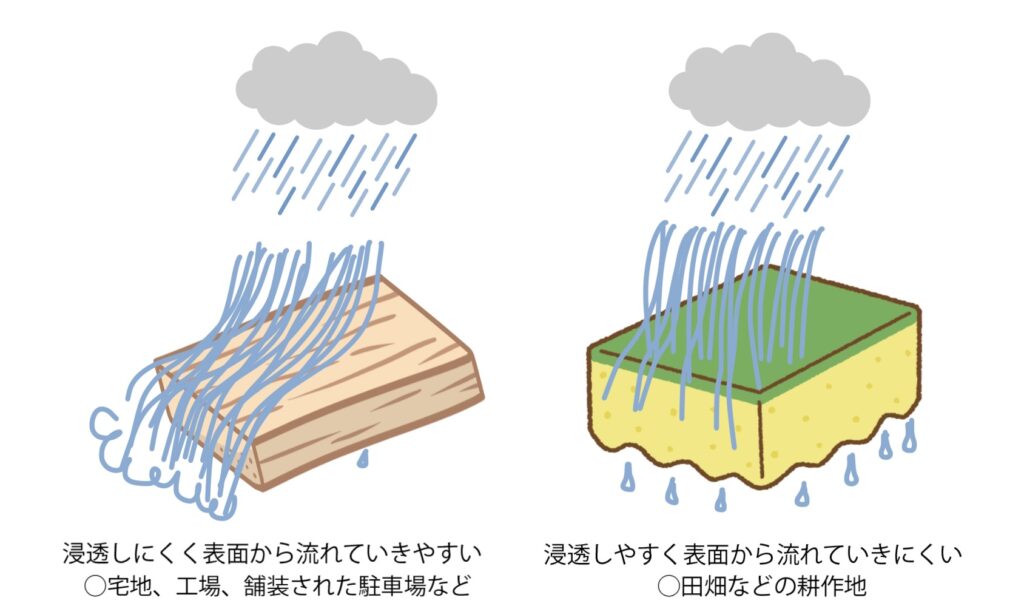

〇雨水浸透阻害行為のイメージ

田畑をスポンジ、建物の屋根を木の板に置き換えるとわかりやすいです。

このように、木の板(宅地等)では、スポンジ(耕作地)に比べ、雨水の流出量が増えてしまいます。

雨水の流出量が増えると、河川へ流れ出る雨水の量が増え、河川への負担が大きくなり、氾濫などの危険性が高まってしまいます。 雨水浸透阻害行為をする場合、木の板の表面にくぼみ(表面貯留)を作ったり、木の板の中に空洞(地下貯留)を作りそこへ 雨水を集めるなどの対策施設を整備することで、雨水の流出量をスポンジより抑える必要があります。

具体的な土地の形状ごとの流出係数(雨水のしみ込みにくさ)を定めた告示を添付しますので、参考にしてみてください。 ※流出係数が大きいほど、雨水が浸透しにくくなっています。

宅地を例にあげると、10降った雨が9流出するといったイメージです。 土地利用形態ごとの流出係数(PDF)

また、よくある質問を別ページで具体的にまとめておりますので、参考にしてみてください。→よくある質問はこちら

元市役所職員として、雨水浸透阻害行為許可申請の窓口業務経験がある行政書士が、特定都市河川流域内での開発行為について設計から手続きまでトータルサポートさせていただきます!

総じて100件以上の申請を見てきたからこそ、様々な対策施設の設計について熟知しております!複数パターン把握しているため、工事費や維持管理のしやすさ、上部利用の制限などを総合的に考慮した対策施設の選定からお手伝いさせていただくことも可能です!!

お気軽にお問い合わせください!